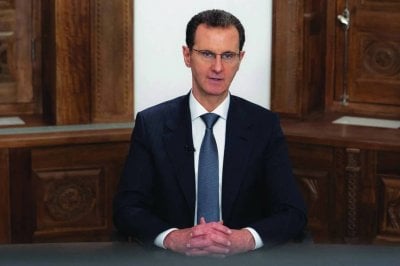

العميد م. ناجي ملاعب*

بنهاية الحرب العالمية الثانية، اندفع المعسكران العالميان؛ الغربي والاشتراكي، في سباق تسلح نووي محموم، جدير بتدمير الأرض مرات عديدة، لقد وُلد العالم الجديد. التفوق العسكري الأمريكي صاحبه تفوق دبلوماسي واقتصادي، فغنائم ما بعد الحرب صبّت جميعاً في مصلحة أمريكا، فتأسست الأمم المتحدة وجُعِل مقرها في نيويورك، وأصبح الدولار المرتبط بالذهب عملة عالمية قياسية بفضل اتفاقية بريتون وودز، وتأسس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومقرهما في واشنطن.

وُلِدَ النظام الدولي الحالي، إثر انهيار الإمبراطورية البريطانية، وقيام "الإمبراطورية" الأمريكية، لقد بلغت بريطانيا في أوج قوتها مرتبة "أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ"، واحتلت طوال قرن لقب "القوة العالمية الأولى"، ومع أنها خرجت منتصرة في الحرب فإنها كانت قد هَرمَت، فجاءت الحربان العالمية الأولى والثانية لكي تُطيحا بها، وما لبثت أن تخلت عن مستعمراتها التي لم تغب عنها الشمس.

وفيما كانت أوروبا تغرق في أزمة اقتصادية خانقة تدخلت الولايات المتحدة، عبر مشروع مارشال، لإعادة بناء أوروبا الغربية، لم تكن الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة في أوروبا محض عمل خيري، بل كانت ضرورية لوفاء أوروبا بسداد ديونها للولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت صارت الولايات المتحدة صاحبة اليد العليا، وتخلّت أوروبا عن كبريائها التاريخي، وقبلت أن تسير خلف القيادة الأمريكية.

في عصر هيمنة القوة الواحدة، عصر العولمة والتكنولوجيا، اليوم، ما هو المنتظر للمستقبل القريب والبعيد، بعد انتشار جائحة كورونا، وبعد قيام عالم متعدد الأقطاب، هل صمدت التكتلات القومية من خارج النفوذ الأميركي؟ وهل من نظام عالمي جديد يواكب التقدم التكنولوجي الواعد؟

في مقدمة هذه الدراسة سنعرض الى بناء القوة الأميركية الأحادية بعد الحرب الباردة، وصولاً الى عصر العولمة، من ثم نلفت الى نظرة دوائر القرار في واشنطن للعالم للعقود الثلاث المقبلة. ونبحث في دور تسليح الفضاء كحلبة صراع جديدة ما بين الصين واميركا، ونناقش الظروف التي واكبت انتشار وباء الكورونا ومدى تأثير الوباء على النظام العالمي، وهل صحيح أن كل السياسات والآيديولوجيات والفلسفات سوف تتنحى جانباً أمام الثورة الرابعة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، وتسري بنا الى نظام عالمي آخر.

أولاً – النظام العالمي المعولم أمريكيٌّ بامتياز

كانت أمريكا قُبَيل دخولها الاضطراري في الحرب العالمية الثانية تُفضّل العزلة الدولية، مستندة إلى عقلية الجزيرة الحصينة البعيدة عن مواطن النزاع في أوروبا، ولم يزد تعداد جيشها قبل الحرب على 174 ألفاً، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم!

إن الذي ساعد الولايات المتحدة على تحقيق قفزات استراتيجية سريعة هو الطبيعة الديناميكية المنفتحة للمجتمع الأمريكي، فهو مجتمع مهاجرين، شديد التنوع، يحتفي بالنجاح والابتكار، ففي سنوات الحرب الخمس قفز تعداد الجيش الأمريكي إلى 11 مليون مقاتل، مجهزين بأضخم آلة عسكرية عرفتها البشرية، وخاضت الحرب بكفاءة، ثم توجت هيمنتها باختراع السلاح النووي، فبادرت إلى استخدامه ضد المدنيين في ناغازاكي وهيروشيما من دون رحمة. لم يكن قتل مئات الآلاف من المدنيين ضرورة لا مناص منها لوقف الحرب مع اليابان، فقد كانت اليابان تترنح وترسل مؤشرات استسلام، إلا أن الرئيس ترومان أراد من استخدام السلاح النووي أن يُدَشِّن عصر تفوق أمريكي لا يُضاهى، وعينه في ذلك الوقت على الاتحاد السوفييتي؛ الحليف الحالي والخصم المستقبلي.

الآلة العسكرية الجبارة وإحكام السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي عوَّدا أمريكا على ثقافة استعلاء مؤسَّسة على ركنين رئيسيين: الطغيان العسكري، والجشع الاقتصادي.

وسّعت الحرب الباردة دائرة الاستقطاب بين المعسكرين لتشمل العالم كله وجميع مناحي الحياة. فاندلعت ثورات العالم الثالث الطامح إلى الفردوس الاشتراكي الموعود، ودعمت أمريكا أنظمة مستبدة، وخاض الطرفان حروباً بالوكالة كان وقودها العالم أجمع. فشكل عالم الحرب الباردة صورة صادقة عن روح النظام الدولي: صراع صفري من أجل الهيمنة والبقاء، أما شعارات التحرر والعدالة الاجتماعية التي روّجها الاتحاد السوفييتي، ووعود الديمقراطية وحقوق الإنسان التي روجها الغرب، فلم تكن سوى أدوات في المعركة، لقد كان الصراع في جوهره استراتيجياً لا مكان فيه للأخلاق ولا للقيم، إلا “للأيديولوجيا المسلحة”؛ أي تلك النظريات التي يروجها الطرفان، اشتراكية كانت أم ليبرالية، من أجل بسط الهيمنة وتوسيع دائرة النفوذ.

وُلِدت الليبرالية في القرن السابع عشر، ووُلدت الاشتراكية في القرن الثامن عشر، ولكل منهما مبادئ إنسانية جديرة بالاحترام، إلا أن الأزمات نقلتهما من خانة القيم الإنسانية إلى خانة التوظيف الاستراتيجي، وهذه الخطيئة الثانية التي ارتكبها النظام العالمي: وظّف المقدس لخدمة الصراع، فكل شيء ليس إلا أداة في صراع تسيدي مجنون، كل شيء ينبغي أن يكون حطباً في جحيم التنافس الجهنمي.

وبعد انهيار جدار برلين عام 1989م، ومعه انهار المعسكر الاشتراكي، بدا أن الليبرالية الغربية قد حققت عن جدارة انتصارها النهائي، فاندفعت معظم دول العالم النامي بما فيها دول أوروبا الشرقية، في مطلع التسعينيات، إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية – شكلياً في معظم الأحيان – تزلفاً لانتصار الليبرالية العالمية المزعوم، وبدا أن الغرب قد رسم الشكل النهائي للتاريخ وإلى الأبد، وتوَّج أمريكا على عرش الهيمنة العالمية من دون منازع، واندفع العالم المنبهر بكل ما هو أمريكي صوب القبلة الأولى للسياسة الدولية: واشنطن.

لم تُضِع أمريكا الوقت في الاحتفال، بل عكفت على صياغة العالم الجديد على صورتها، فوظفت تفوقها العسكري لتصبح شرطي العالم، وامتطت العولمة الاقتصادية لتكديس أكبر ثروة عرفتها البشرية، مخلفة فوارق هائلة بين الأغنياء والفقراء. فتأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995م لرعاية العولمة الاقتصادية، واعدةً العالم بالمدد المستمر للمواد الخام والسلع، لكن الاقتصاد الأمريكي كان المستفيد الأول، فعاش في التسعينيات أفضل أوقاته: معدلات نمو عالية، تضخم منخفض، معدلات بطالة تقل عن 5%، وأسواق مال مزدهرة تقودها طفرة الاستثمار الرقمي.

يتأثر الدكتور مايكل أوهانلون استاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفرد بكتاب زميله بروس جونز، مدير مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، وهو بعنوان: “لا تزال القيادة لنا: أميركا، القوى الصاعدة والتوتر بين التنافس وضبط النفس”. فيقول: إن البديل عن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذا كان موجودا، لم يعرفه أحد في واقع الامر ولم يحدده أي منظر أو كاتب أو رجل دولة على قدر من المصداقية. ثمة نتيجتان أساسيتان رسختا في ذهني بعد قراءة الكتاب:

النتيجة الأولى، أنه "لا توجد قذائف هاون في بلدان بريكس" فجونز يركز على عدم التقليل من شأن إنجازات أي من القوى الصاعدة. بل هو يبرهن بشكل مقنع وأصيل، أنها لم ولن تشكل كتلة جيوستراتيجية بديلة عن المجتمع الغربي (مثل الاتحاد الاوروبي والناتو ومجموعة السبعة) وما فيه من أنظمة ديمقراطية هي الأكثر تقدما بشكل عام من أي تجمع دولي آخر قائم. إن مصالح دول البريكس لا تجتمع بشكل طبيعي حول أي أجندة واضحة بل تختلف مع بعضها البعض بقدر ما تتوافق، والكثير من مصالحها في الواقع تتماشى مع مصالح القوى الناشئة، وهي تسعى إلى أفضل تعاون معها، وقد عبرت عن ذلك بأنفسها بالفعل.

النتيجة الثانية، أن أميركا والصين ليستا صديقتين طبيعيتين بكل معنى الكلمة، لكن بالكاد يرجح أن تصبحا عدوتين. بل إنهما – كما كتب جونز "متنافستين، وليستا متحاربتين في حرب باردة". بالتأكيد، الجميع يراقب المشهد الدولي اليوم ويتبين مخاطر هذه العلاقة الحاسمة وفي كثير من الأحيان، آثار تعقيدات العلاقات بين الصين وحلفاء أميركا الرئيسيين في شرق آسيا. لذا، في حين أن المستقبل لا يزال بعيدا ويصعب التنبؤ به، فإن حالة الأمل حول هذه العلاقة وحول آفاق السلام بين القوى العظمى عموما في العقود المقبلة تعتمد على التوازن أكثر من اعتمادها على القوة إلى حد ما. فالبلَدان كل منهما بحاجة الى الآخر، ويستفيد أحدهما من الآخر، ومرة أخرى، كلاهما ذكي بما فيه الكفاية لمعرفة ذلك.

وكانت هجمات 11 سبتمبر/أيلول قد أفقدت أمريكا توازنها الاستراتيجي والاقتصادي، واندفعت الآلة العسكرية وراء حرب عبثية طويلة باهظة الكلفة في أفغانستان والعراق. وبينما انشغلت القوة العظمى بمطاردة أشباح في الكهوف والصحاري تفرغت الصين وروسيا لاستعادة عافيتهما الاقتصادية ونفوذهما الدولي، لقد كانت الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة، ولا يمكن فهم سبب هذا الخطأ إلا في إطار التَّسيُّد الذي أسسته أمريكا لنفسها بعد الحرب الباردة: البطش العسكري والتفرد بالزعامة.

ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008م، فضربت أسواق الولايات المتحدة ثم أوروبا وبقية العالم، واستمرت الأزمة تعيد تشكل الاقتصاد العالمي، وانتهت إلى تراجع تدريجي للنفوذ الأمريكي، وصعود الصين كمنافس فتيٍّ خفيف الحركة سريع النمو، وصولاً إلى حرب باردة جديدة، لكنها هذه المرة اقتصادية، فاندفعت إدارة ترامب بخطوات غير مسبوقة لفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، وتشجيع الشركات على بناء خطوط تصنيعها في الولايات المتحدة، وشن حظر على شركات صينية تقنية، كشركة هواوي، لمنعها من بناء الجيل الخامس للإنترنت عالمياً، وضغط على حلفاء أمريكا ليحذوا حذوه، كل ذلك للحد من صعود الصين وإبطاء نموها، وإبقاء التفوق الأمريكي أطول مدة ممكنة، وفي هذه الأجواء داهمنا عصر كورونا.

ويخلص أوهانلون الى أن "الأسس التي يعتمدها جونز كسبب للتفاؤل الحذر حول الولايات المتحدة والنظام الدولي بصفة عامة – الذي بني إلى حد كبير ولا يزال متماسكا بطرق مختلفة – تتضمن بعض الملاحظات والقياسات التي أجدها شخصيا مقنعة في أبحاثي وكتاباتي كذلك. فأميركا لا تزال تتولى القيادة في الانفاق على البحث والتطوير العالميين، من حيث نوعية جامعاتنا، في مجال الابتكار وبراءات الاختراع والتصنيع المتقدم في المواد الصيدلانية والفضاء وغيرها من التكنولوجيات الرئيسية المتطورة، وكذلك الانفتاح والشفافية والاعتماد القانوني لاستثماراتنا ومناخات أعمالنا وتجارتنا".

ويضيف أنه “على الرغم من إخفاقنا في إصلاح قوانين الهجرة، فنحن لا نزال بوتقة العالم الأكثر إغراء، ويمكن القول إننا أصحاب الملف الديموغرافي الصحي أكثر من أي قوة عظمى (نمو سكاني حقيقي متواضع وسكان لا يشيخون تقريبا بالسرعة التي يشيخون بها في أوروبا واليابان وروسيا والصين). ورغم جهودنا في تنفيذ انسحاب تدريجي من منطقة الشرق الأوسط وسجل مختلط في الحروب الأخيرة هناك، فنحن لدينا الآن بطبيعة الحال أكبر وأقوى جيش في العالم”[6].

من ضمن الكثير من تلك النقاشات يركز بروس جونز على كتاب روبرت كاغان “العالم صنع أميركا” القصير والمثير للإعجاب الصادر قبل بضع سنوات، والذي لا يقدم ملخصا موجزا عن نقاط القوة الأميركية الدائمة فحسب، بل تذكيرا في الوقت المناسب بحقيقة مفادها أن عالم اليوم – الذي أصبح سلميا ومزدهرا بشكل عام وفقا للمعايير التاريخية – لم ينشأ من تلقاء نفسه ولن يكون مستداما من تلقاء نفسه في أي وقت قريب. لكن جونز يتقدم بخطوة مهمة من خلال مناقشته لجوانب متعددة في عالم اليوم – من حيث انها عضوية وصولا إلى كيفية عملها – مواتية بطبيعتها لتعزيز موقف أميركا. ويؤكد أن قوتنا اليوم تعتمد إلى حد كبير على التحالفات والائتلافات ولا تعتمد فقط على دفاتر محاسبية بسيطة تظهر قدرتنا الوطنية، ونحن حاليا في وضع جيد إلى حد ما في ائتلاف الإدارة رغم كل عيوبنا والنواقص التي نعاني منها في حالات معينة.

فمن الناحية العسكرية، لدى الولايات المتحدة العشرات من الحلفاء يسجلون على الأقل 30 في المئة من قيمة الإنفاق الدفاعي في العالم تضاف الى 40 في المئة من ذلك الإنفاق نقدمها بأنفسنا. ومن الناحية السياسية، نحن نمتلك أقوى ديمقراطية في عالم تحكمه الانظمة الديمقراطية بشكل متزايد رغم أن هذا البيان يبدو غريبا في ضوء صعود الصين. في المجال الاقتصادي, يمكن القول إننا من بين أكثر الدول راحة ويسرا في هذا السياق بما يتناسب بشكل طبيعي مع العولمة في عالم تهيمن عليه فكرة الترابط والتواصل بين الدول بصورة متزايدة[7].

من ناحية ثانية، يطئن الباحث الأميركي أوهانلون أنه، بالرغم من أن “إيران وكوريا الشمالية والحضور الروسي في تطورات الأزمة الأوكرانية وتوترات الربيع العربي تسبب شعوراً أميركياً بالتعب والتوجس من المستقبل، هناك أسباب قائمة للتفاؤل الحذر حول الولايات المتحدة والنظام الدولي بصفة عامة يراها بعض الأكاديميين مقنعة و.. فاعلة

ويضيف: قبل سنوات عدة، في سياق الركود العظيم بعد غزو العراق وأفغانستان انتشرت موجة من الكتب التي تصور وتشرح تراجع أميركا المزعوم والقابل للجدل. لقد درس علماء وكتاب مرموقين أمثال إيكنبري وكوبشان وكاغان وإيدلمان وزكريا وفريدمان وماندلباوم وبريمر وبريجنسكي قوة أميركا في سياق النظام العالمي المتغير بسرعة. وكان هذا الجدل قد بدأ منذ أواخر الثمانينات عندما قاد بول كينيدي وصموئيل هنتنغتون نقاشا وطنيا حول ما ينبغي أن يكون “وقتا سعيدا” من الناحية الجيوسياسية في فترة “الغلاسنوست” و”البريسترويكا” السوفييتية التي تلتها مرحلة نهاية الحرب الباردة، لكن التي أصبحت مرحلة تشك فيها أميركا من قدرتها على التنافس طويل الأجل، وبالتالي قدرتها في المدى الطويل على البقاء كقوة عظمى[8].

ثانياً: الأوبئة وتأثيرها على الأنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية

1 – من تداعيات جائحة الكورونا

– إبطاء العولمة الاقتصادية، وهذا تيار ليس جديداً، فقد بدأ منذ ثلاث سنوات، بسبب السياسات التي سنتها إدارة ترامب، إلا أنه الآن سيتعزز عالمياً، إذ ستسارع الشركات والدول إلى امتلاك بنى تحتية ذاتية تقلل اعتمادها على الأسواق العالمية.

– نحو الانكفاء، وتصاعد المد القومي، ولسان حال دول العالم: نفسي نفسي، وبالطبع فلن يقف الانكفاء عند حدود الاقتصاد، بل سيتعداه إلى تعزيز نزعات قومية وعنصرية، وهي توجهات رأيناها تتصاعد في السنوات الماضية، فجاء كورونا ليزيد الخوف من الآخر مصدر العدوى، فأغلقت الحدود، وتصاعدت الأنانية القومية، ما سيعزز الانكفاء على الذات، وسيدفع باتجاه كراهية الأجانب، والحقد على الأقليات، واستهداف اللاجئين.

– نظام دولي ذو قطبية مرنة،فالنظام الدولي القادم سيقوده قطبان رئيسان هما الصين وأمريكا، ولكنه لن يكون بصرامة القطبية التي رأيناها في الحرب الباردة. عالم ما بعد كورونا، ولفترة قد تطول، منكفئٌ على ذاته، يحيط به الخوف من الفقر، وتتصاعد فيه النزعات العنصرية، وهذه وصفة جاهزة لحروب أهلية وأخرى عابرة للحدود، وهنا سنلتفت إلى تأثير ذلك على وظيفة الدولة ومؤسساتها الأمنية في المرحلة القادمة.

– أجواء الخوف والتوتر تدفع الناس للتخلي طوعاً عن حرياتهم من أجل الأمن، والإجراءات الاستثنائية التي سنتها معظم الدول مبررة بالفعل، لأنها تأتي في سياق احتواء الجائحة، إلا أن عواقبها البعيدة لن تكون حميدة، فإن الدولة ستجد مبررات عديدة للإمساك بالأمور بقبضة من حديد.

– مصادرة خصوصية الناس، ومما سيزيد الأمر خطورة هو استخدام التكنولوجيا الذكية لمصادرة ما تبقى من خصوصية للناس، ونحن اليوم أمام اللحظة التي ينتقل الاعتداء على الخصوصية من خانة المذموم إلى خانة المحمود، فأمام جائحة كورونا تُشكَر السلطات على استخدام تقنيات التعرف على الوجوه، وتحديد الأماكن، وشبكة المعارف، كل ذلك في سبيل احتواء الفيروس، وهذا من الأسباب التي جعلت تجربة الصين في احتواء المرض ناجعة، وستحذو دول العالم حذو الصين، وسيتم اختراع تطبيقات جديدة أكثر دقة للتعرف على البيانات الحيوية للناس، كالخارطة الجينية ودرجة الحرارة وضغط الدم، وهي معلومات لا تحدد الحالة الصحية للإنسان فحسب بل يمكن أن تحدد المزاج النفسي كذلك.

– صعود قوى غير ديمقراطية للحكم، فإذا أخذنا بالاعتبار أن اليمين المتطرف قد ينجح في الصعود إلى سدة الحكم في عدد من دول العالم، فإننا أمام سيناريو مخيف، يتلقف المتطرفون فيه أدوات سيطرة الدولة، ويندفعون باتجاه الهيمنة المطلقة على خصوصيات الناس وعلى أفكارهم وآرائهم، بل سيتعدى خطر ذلك ليطال مغامرات عابرة للحدود. سيكون العالم أشد خطورة بوجود حكومات متسلطة ترفع لواء العنصرية والشعبوية.

2 – كورونا والعولمة الأمريكية

العالم الذي نعيشه اليوم متشابك ومتداخل، والعولمة هي السمة الأهم للمنظومة الدولية، وللعولمة ركنان أساسيان: الأول اقتصادي، والثاني تقني، وفي الوقت الذي ستتراجع فيه العولمة اقتصادياً بسبب أزمة كورونا سوف تواصل التكنولوجيا الدفع بها إلى الأمام، ولذلك فالعولمة مستمرة ولكن بوتيرة مختلفة وبقيادة متعددة الأقطاب.

بنت العولمة اقتصاداً يعود بالربح الوفير على المصنعين، ورسخ في ذهن الجميع يقينٌ تام بديمومة خطوط الاستيراد وسرعة توريدها، إلى أن أظلتنا أزمة كورونا، فهزَّت هذا اليقين، فالمصانع تتعرض للإغلاق الجزئي أو الكامل لفترات غير محددة، وبقرار من الدول، ليس وفقاً لمبادئ العرض والطلب، وهو ما قذف الأسواق العالمية في حُمّى الاضطراب وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل، فانهارت أسواق المال والبورصات، وتراجعت توقعات النمو، وازداد الخوف من ركود عالمي كبير.

التأثير الصحي لجائحة كورونا سوف يزول مع الزمن، وسوف تتجاوز البشرية خطرها كما تجاوزت أوبئة وطواعين وحروباً سابقة، لكن الأثر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي سيبقى سنوات، وربما عقوداً قادمة.[9]

يتساءل جوزيف س. ناي Nye Joseph s. الباحث في جامعة هارفيرد بالقول: “إن مفتاح الأمن والازدهار المستقبليين لأمريكا هو تعلم أهمية “السلطة مع” وكذلك “السلطة على” الآخرين. تضع كل دولة مصالحها أولاً، ولكن السؤال المهم هو كيف تحدد هذه المصالح على نطاق واسع أو ضيق، فقد أظهرت هذه الإدارة ميلا نحو تفسيرات المعاملات قصيرة المدى، صفرية، مع القليل من الاهتمام للمؤسسات والحلفاء. ويتم تعريف “أمريكا أولاً” بشكل ضيق للغاية. إنها تتراجع عن المصلحة الذاتية طويلة المدى والمستنيرة التي ميزت الاستراتيجية الأمنية التي صممها روزفلت، وترومان، وأيزنهاور بعد عام 1945. ليخلص الى أن التهديد الجديد لأمن أمريكا ليس فقط من القوى عبر الوطنية مثل COVID-19 وتغير المناخ، ولكن من فشل الأمريكيين المحلي في تعديل مواقفهم تجاه هذا العالم الجديد. هذا هو الدرس المؤلم الذي تعلمنا إياه COVID-19.[10]

3 – الصين وكورونا وطريق العولمة

لقد أخفت الصين انتشار الفيروس ثلاثة أشهر، وارتكبت بذلك خطيئة كبرى سببت انتشاراً عالمياً للوباء، ثم اتخذت إجراءات استثنائية، أصابت اقتصادها بتراجع حاد، لكنها نجحت في احتواء الفيروس، بعدها انطلقت في تلميع صورتها، فبادرت إلى مد يد العون لدول خذلها حلفاؤها، مثل إيطاليا وصربيا، مقدمة نموذجاً جديداً للتضامن الدولي. وإذا نجحت الصين في اكتشاف لقاح أو دواء للمرض، فستكون أقدر من الولايات المتحدة على تصنيعه بسرعة أكبر وتكلفة أقل، وسيكرس ذلك ريادتها العلمية والتقنية.

المهم استراتيجياً هو سرعة تعافي الصين اقتصادياً وقدرتها على استئناف الإنتاج في مصانعها، وهو ما يتحقق بالفعل، وتأمل الصين أن تحقق معدلات نمو عالية تعوض فيها النقص الذي طرأ في الشهور الماضية، وغالباً ستنجح الصين في ذلك، لا سيما إذا طال أمد الأزمة في أمريكا وأوروبا. ولكن هل ستُسلِّم أمريكا للصين؟ هذا ليس متوقعاً على الإطلاق، فالولايات المتحدة ستسعى بكل ما أوتيت من قوة للاحتفاظ بريادتها العالمية، عندها ستضطر إلى مواجهة صفرية مع الصين، هذه المواجهة ستبني نظاماً ثنائي القطبية، وسيكون المحرك الذي يشكل النظام الدولي الجديد.

تعرف الصين أن المواجهة مع أمريكا قادمة لا محالة، وتدرك أن صعودها الاقتصادي يحتاج قوة عسكرية لحمايته. فقد نهجت الصين في العقود الماضية سياسة الابتعاد عن الأزمات الدولية، وأفسحت المجال لأمريكا وغيرها للانخراط في حروب وأزمات جيوسياسية، إلا ما اختص بالأمن القومي الصيني المباشر، المتمثل في تايوان والتيبت وبحر الصين الجنوبي، لكن هذه السياسة لن تستمر طويلاً، والصين بدأت بالفعل تطوير منظومتها العسكرية، وانخرطت في تحالفات إقليمية، وسوف تضطر للتدخل بشكل أكبر في نزاعات عالمية، ذلك لحماية مصادر المواد الخام في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحماية أسواقها في آسيا، وضمان حرية النقل الذي ينبغي على مشروع الحزام والطريق أن يقوم به. والصين بعيدة جداً عن تطوير بنية عسكرية تواجه فيها أمريكا، فالقدرات العسكرية الأمريكية لا تُضاهى، ولن تنجرَّ الصين إلى مواجهة عسكرية مع أمريكا، لكنها ستعتمد استراتيجية تُرهق فيها الأَسد الجريح، وتستنزف قوته، بينما تعزز من حضورها الدولي، وتوسعها الاقتصادي.

ستحقق الصين صعوداً اقتصادياً، لكنها لن تحتل المكانة التي تحتلها أمريكا على المسرح العالمي، ولن تستطيع بناء عولمة صينية، فعزلة الصين الثقافية، وارتفاع الفجوة بين الساحل المتطور والداخل الصيني الفقير، وديكتاتورية الحزب الواحد، وسياسة التحكم المركزي، والانغلاق الإعلامي لن تكون مفيدة في بناء منظومة عالمية تكون الصين مركزها.[11]

4 – ماذا عن الإتحاد الأوروبي

تأسس الاتحاد الأوروبي فيما بعد الانتصار الغربي الماحق على الاتحاد السوفييتي، وكما حملت تسعينيات القرن الماضي الرخاء لأمريكا فقد عاش الاتحاد الأوروبي عصره الذهبي، لقد حقق للقارة العجوز تقاعداً مريحاً، فقد وعد الاتحاد مواطنيه بالأمن الجماعي والرخاء الاقتصادي، وقد تحقق الأمن بالفعل بعد الرعب الذي سيطر على القارة أثناء الحرب الباردة، واستطاعت منظمة الناتو أن تؤمن القارة ضد روسيا المُتعَبَة المُهانة، وأن تقدم الدعم للدول التي خرجت من عباءة الاتحاد السوفييتي، لدرجة استفزت أكثر السياسيين الروس انفتاحاً على الغرب، ما دفع روسيا تحت قيادة بوتين إلى أن تلتقط أنفاسها وتتحرك للدفاع عن عمقها الاستراتيجي، فاجتاحت القوات الروسية شمال جورجيا عام 2008، فأصيب الناتو بالصدمة والشلل، ووقف عاجزاً عن فعل أي شيء، ثم اجتاحت القوات الروسية شرق أوكرانيا، وضمت جزيرة القرم في 2014، ولم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئاً مرة أخرى، سوى الإدانة وتقديم مساعدات متواضعة لأوكرانيا، هنا اهتز الوعد الأول من وعود الاتحاد: الأمن الجماعي.

ويرى وضاح خنفر أن الاتحاد الأوروبي لن ينهار قريباً، فالمنظمات الإقليمية والدولية لا تموت، لكنها إما أن تتطور أو تنزوي، والاتحاد الأوروبي يحتاج أكثر من أي وقت مضى لإعادة تأهيل ذاته، ولا يبدو ذلك على وشك الحدوث، إذا أخذنا بالاعتبار صعود اليمين المتطرف المعادي للفكرة الأوروبية، ولذلك فمن المتوقع أن تنشأ تكتلات داخل الاتحاد بين دول متقاربة في مصالحها الاقتصادية أو نزعتها السياسية، لفترة ليست قصيرة، بانتظار قيادة للاتحاد تقوم على تطويره ليتوافق مع مصالح أوروبا بشكلها الجديد، والدولة الوحيدة القادرة على ذلك هي ألمانيا، لكنها تدخل هي الأخرى أزمات سياسية يسببها تصاعد اليمين المتطرف. [12]

ثالثاً: نظرة دوائر القرار الأميركي للمستقبل والسيناريوهات المحتملة

1 – عام 2040 بعيون الاستخبارات الأمريكية

أصدرَ مكتب مدير الاستخبارات الوطني الأمريكي تقريرًا يتنبأ بشكل العالم في عام 2040، معتمدًا في تقييمه على آراء أكاديميين ومحللين ومسؤولين استخباراتيين، لرسم سيناريوهات تقريبية تساعد صناع القرار الأمريكيين على وضع الإستراتيجيات والتنبُّه مبكرًا للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في أمريكا والعالم[13].

ويصدِرُ المكتب كل أربع سنوات، منذ 1997، تقريرًا بعنوان «الاتجاهات العالمية»، يقيِّم فيه أهم الاتجاهات والتقلبات السياسية التي ستؤثِّر إستراتيجيًّا في الولايات المتحدة. وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسة: «القوى الهيكلية»، ثم «الديناميات الصاعدة»، ثم ينتهي بسرد خمسة سيناريوهات متوقعة لشكل العالم والنظام العالمي في عام 2040.

يظهر في التقرير بمختلف أقسامه خمس سمات أساسية للمستقبل:

– التحديات العالمية Global Challenges تظهر هذه التحديات حول العالم، دون تدخل بشري مباشر في أغلبها، لتضغط على المجتمعات وتسبب صدمات قد تكون كارثية غالبًا، تحدياتٌ مثل: التغير المناخي، والأمراض، والأزمات الاقتصادية، ومشاكل التكنولوجيا.

فمثلًا، تسبَّب وباء «كوفيد-19» في أكبر اضطراب عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وستستمر توابعه الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية لسنوات. وستزيد آثار التغير المناخي – غالبًا – من سوء أزمات الأمن الغذائي والمائي، والهجرة، والتحديات الصحية، وتراجع التنوع الحيوي في البيئة.

وتستمر تقنيات جديدة في التطور والظهور، ثم الاختفاء، بسرعة متزايدة تسبِّب اضطرابًا في أنماط العمل (الوظائف) وفي المجتمعات، وفي التصنيع، وفي طبيعة القوة والسلطة، وفي معنى أن تكون إنسانًا. وستستمر ضغوط الهجرة العالمية، على الدول التي يهاجر منها الناس والدول التي تستقبلهم، فمثلًا، في عام 2000 عاشَ 100 مليون في دول هاجروا إليها، وزاد الرقم في 2020 ليصل إلى 270 مليونًا يعيشون في دول المهجر.

هذه الأزمات والتحديات ستتقاطع وتتتابع بطرقٍ يصعب توقعها، وستوسِّع من مفهوم ومساحات «الأمن القومي» الذي لن يقتصر على الدفاع العسكري ضدَّ الجيوش والمخاطر الأمنية التقليدية.

– الانقسام Fragmentation تصعِّب حالة الانقسام العالمية المتزايدة من التعامل مع التحديات السابق ذكرها، وللمفارقة، فإن الزيادة المستمرة في الاتصال والتواصل من خلال التكنولوجيا والتجارة وحركة الأفراد، هي نفسها التي تسببت في انقسام وتفكك الدول والشعوب.

والاتصال ، بمعنى الترابط والتشابك، سيساعد البشر على توفير مستويات معيشة أفضل، ولكن سيتسبب في خلق وزيادة التوترات، في المجتمعات المنقسمة والمُختلفة على القيم وعلى أهدافها الأساسية، وصولًا إلى الحكومات التي ستوظف القمع الرقمي للسيطرة على الشعوب.

– اختلال التوازن Disequilibriumالتحديات العالمية وآثارها المُتجاوزة للدول والشعوب، يفوق حجمها قدرة الأنظمة والهيكليات الموجودة اليوم على معالجتها، ما يفتح الباب للسمة الثالثة للاتجاهات العالمية: اختلال التوازن.

وعلى صعيد المجتمعات والدول، من المرجح أن تظهر فجوة مستمرة ومتزايدة بين ما تريده الشعوب وما يمكن أن توفره الحكومات والشركات. ونتيجةً لهذه الاختلالات، تضعفُ النُّظم والأُطر القديمة، بما يتضمن المؤسسات والعادات والتقاليد وأنظمة الحكم السياسية، وتتآكل أحيانًا، وستضطر المجتمعات البشرية لمناقشة نماذج جديدة لكيفية “بناء الحضارة”.

– التنازع Contestationيأتي التنازع داخل المجتمعات والدول والنظام العالمي نتيجةً مباشرةً للاختلال في التوازن وما يسببه من تزايد التوتر والانقسامات والمنافسات، وستصبح السياسة الداخلية في الدول المختلفة مُتقلبةً وخلافيَّة، ولن يُستثنى من هذه الظاهرة أي منطقة أو أيديولوجية أو نظام حكم.

وعلى الصعيد الدولي، ستصبح البيئة الجيوسياسية أكثر تنافسية، في ظل تحدي الصين للولايات المتحدة والنظام العالمي الذي يقوده الغرب، وستتسابق الدول لتأسيس واستغلال القواعد الجديدة للنظام العالمي.

– التكيُّف Adaptationأي لاعب دولي يسعى للتفوق على منافسيه يجب أن يتحلَّى بقدرة على التكيُّف والتأقلم، وذلك في قضايا مثل التغير المناخي والديموغرافي والتكنولوجي. وفي حالة التغيُّر المناخي، قد يتطلب التكيف تنفيذ خطوات عديدة، بعضها غير مُكلف، مثلَ: استعادة الغابات التي خربها الإنسان، ومنها المعقد، مثل: بناء جدران بحرية، أو التخطيط لنقل مجموعات بشرية كبيرة من مناطق سكنها إلى مناطق أخرى.

وستكون التكنولوجيا وسيلةً فعالة للتكيف، فيمكن أن تزيد الدول من الفرص الاقتصادية بتوظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيختلف من دولة لأخرى، وسيعزز من التفاوت الاجتماعي ويبرزه أكثر. وستكون الدول الأكثر فعالية هي التي تستطيع كسب الثقة والتوافق داخليًّا على الخطوات الجماعية الكبيرة التي يتطلبها التكيف، وستحتاج الحكومات للاستفادة من خبرة وقدرات وعلاقات الفاعلين غير الحكوميين، ليكمِّلوا الجهود الحكومية.

2 – السيناريوهات الخمسة للعالم في 2040

يطرح التقرير خمسة سيناريوهات تجمع كل التفاصيل التي ناقشناها في مشهدٍ واحد، ليحاول توضيح توابعها المحتملة وأثرها في شكل العالم. ثلاثة سيناريوهات من الخمسة، تصوِّر العالم بقيادة إما الولايات المتحدة وإما الصين، وإما التنافس بينهما، ويتنبأ السيناريوهان الباقيان بتغيرات جذرية أكثر، تنتج من انقسام عالمي شديد[14].

السيناريو الأول – نهضة الديمقراطيات: في عام 2020، انتبه العالم لأهمية التعاون الدولي في الأبحاث العلمية، والابتكار، والتقدم التكنولوجي، في مواجهة التحديات العالمية، خاصةً مع نجاح تطوير لقاح «كوفيد-19» وتوزيعه. ويشهدُ العالم صعود ديمقراطيات منفتحة تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ويتغير شكل الاقتصاد العالمي نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي ترعاه شراكة بين الحكومات والمؤسسات والشركات الخاصة، لترتفع الأجور وتتحسن جودة حياة الملايين في أنحاء العالم.

ونتيجة لما سبق، ستتمكن الدول من الاستجابة للتحديات العالمية بشكل أفضل، وستخفُّ حدة الانقسامات الاجتماعية، وتتجدد الثقة في المؤسسات الديمقراطية بسبب المبادرات المستمرة للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة .سيسهم التطور التكنولوجي الذي حققته الديمقراطيات في جعل بعض الدول تتبنى أنظمةٍ ديمقراطية أكثر شفافية. وستُظهر القيادة الأمريكية مركزيتها في عمليات التنسيق بين الدول لحل المشكلات العالمية، وسيساهم في تثبيت هذا النظام انتعاشُ دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بسبب النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. وسيسهم التطور التكنولوجي الذي حققته الديمقراطيات في جعل بعض الدول كثيفة السكان تتبنى أنظمةً ديمقراطية أكثر شفافية، ومنها الهند والبرازيل وإندونيسيا ونيجيريا.

وعلى النقيض، سيتراجع الابتكار في روسيا والصين، بعد لجوء أبرز العلماء ورواد الأعمال الصينيين إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بسبب المراقبة الجماعية والقيود الاجتماعية المتزايدة، وسيضعفُ النظام السلطوي في البلدين إثر تزايد القمع وتعطُّل النمو الاقتصادي وتزايد الضغوط الديموغرافية، وفي ظل ضعف النظامين، يُصبحان أكثر عدوانية تجاه جيرانهما.

ستُهدد روسيا بالتدخل لحماية الإثنيات الروسية في دول سوفيتية سابقة ليست عضوةً في حلف الناتو، وهذه ستكون محاولةً أخيرة ويائسة لتشتيت الانتباه عن مشكلات موسكو الداخلية، بينما ستتحرك الصين بخطواتٍ تصعيدية في بحر الصين الجنوبي، وستستثمر الدولتان في تكنولوجيا المعلومات المُضللة، وأسلحة الحرب غير المتكافئة، لمواجهة التفوُّق الأمريكي العسكري، متفاديتين تكلفة العنف المباشر.

السيناريو الثاني – عالم تائه: ستفشل العديد من الدول المتقدمة والصاعدة في التعافي الكامل من آثار جائحة «كوفيد-19» التي سيطولُ عمرها بسبب التوزيع البطيء للقاحات، وسيزيد إحباط الشعوب في دول كثيرة، ورغمَ ذلك لن تستطيع حركات المعارضة المُنقسمة أن تتفق على مطالب وأهداف واضحة.

نعيش في عالم تائه بلا اتجاه، لا يتبع القواعد الدولية في سلوكه، ويقل فيه التعاون الدولي، وتفشل التكنولوجيا في توفير الحلول، وتعاني دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الانقسامات الاجتماعية، والشلل السياسي.

وتتجه دول مثل اليابان وكوريا لتطوير برامج التحديث العسكري المستقلة والخاصة بها، وستعمل على تطوير أسلحة نووية لمجابهة كوريا الشمالية والصين، وسبب ذلك قلقهم مما إذا كان من الممكن الاعتماد فعلًا على حليفهم الأمريكي. وستستغلُّ الصين مشكلات الغرب لتوسع نفوذها، خاصةً في آسيا، ولكنها تفتقر للرغبة والقدرة العسكرية التي تجعلها تقود العالم، ومع ركود العديد من الاقتصادات النامية، سيتجه بعضها نحو الصين، وسيعاني العديد منها من فشل الدولة، خاصةً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

السيناريو الثالث – تعايش وتنافس: بعد التعافي البطيء من أزمة «كوفيد-19»، وبعد الحرب التجارية الممتدة بين أمريكا والصين، يصبحُ الطلب الاقتصادي مقيدًا وينتشر الإحباط العام بنهاية العشرينيات، وتتخذ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – التي يعاد إحياؤها – إجراءات اقتصادية جديدة لتحفيز النمو.

تجتمعُ دول السبع في كندا عام 2031، لتقرَّ خططًا لتحفيز الاقتصاد وتحرير التجارة والاستثمار، وتحسين نُظم الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وتدعمها «روسيا ما بعد بوتين» التي عانَت في سنوات انخفاض أسعار النفط، ومعها اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والهند.

ولكن الصين لا تنفتحُ على هذا النموذج الاقتصادي، وستلتزم بنظامها المغلق والمُوجَّه من الدولة، ولكنها ستجعل الأولوية للنمو الاقتصادي والتجارة. وستعمل الصين والولايات المتحدة على تقوية علاقاتهما الاقتصادية، ولكن ستتنافسان على النفوذ السياسي والترويج لأنظمة حكمهما، وعلى الهيمنة والتفوق التكنولوجي والإستراتيجي، وبينما ينخفض خطر النزاعات بسبب الاعتماد الاقتصادي المُتبادل بين البلدين، سيبقى التنافس الجيوسياسي هو التحدي الأمني الأهم.

السيناريو الرابع – صوامع منفصلة: في بداية الثلاثينيات، ستتجه الدول لزيادة الحواجز وفرض قيود تجارية بينها، لحماية سكانها ومواردها ولخدمة الصناعة المحلية، في ظلِّ تراجع في الوظائف سبَّبته جزئيًّا العولمة، وخلافات تجارية محتدة، وتهديدات «إرهابية» وصحية عابرة للحدود. وفي 2040، سينقسم العالم لتكتلات اقتصادية وأمنية متعددة، تختلف حجمًا وقوة، وترتكز حول الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا وبعض القوى الإقليمية مثل الهند، وتركز على الاكتفاء الذاتي والمرونة والدفاع العسكري. وستعاني بعض الدول النامية وسط هذه التكتلات، وستكون معرضةً لخطر أن تصبح دولًا فاشلة، ولكن الدول ذات الأسواق المحلية الكبيرة، أو المجاورة لبلدان كبيرة، ستنجح في إعادة توجيه اقتصاداتها.

وتمتدُّ حالة الانغلاق وبناء الحواجز إلى الإنترنت؛ إذ ستبقى الولايات المتحدة وقلة من حلفائها هي الدول الوحيدة التي تحافظ على شكل الإنترنت المفتوح، وستعمل البلدان الباقية من خلف جدران نارية تتحكم فيه. وسيسبب الركود الاقتصادي اختلالًا أمنيًّا واسعًا في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وسيعزز العودة للهويات الإثنية والدينية الفرعية، ما سيُنهك المجتمعات وسيُقسم الدول وينشر الفوضى.

وستصبح الدول الفقيرة أقل استقرارًا، خاصةً مع عدم اهتمام الدول الكبرى أو الأمم المتحدة باستعادة النظام، وستصبح النزاعات مستمرةً فيها، ومن ثم ستُفاقِم وضعَ المشكلات الأخرى. وسيزيدُ المهاجرون الهاربون من الفقر والحكومات الضعيفة والظروف البيئية المتدهورة، ولكن آمالهم ستتحطم بسبب منع الدول الآمنة لأغلب أنواع الهجرة.

السيناريو الخامس – المآسي والتعبئة: في هذا السيناريو، سيقود العالم في 2040 تحالف عالمي تتزعمه دول الاتحاد الأوروبي والصين، ويتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية العائدة للحياة، لعمل تغييرات واسعة المدى لمجابهة التغير المناخي والفقر ونضوب الموارد، وذلك بعد وقوع كارثة غذائية سببها مناخي، بعد تدمير مصائد الأسماك وتراجع محاصيل الحبوب؛ ما سبَّب ارتفاع أسعار الغذاء وانتهى بمجاعة عالمية. وستتواصل الأجيال الشابة التي عاشت جائحة كورونا معًا عبر الحدود، وسيلجؤون للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بدلًا من الحكومات التي سترى شعوبها أنها خيبت آمالها.

وتأتي المبادرة الدولية من الاتحاد الأوروبي، بعد نجاح الأحزاب الخضر في الفوز بالانتخابات في دول أوروبية عدة بين 2034 و2036، لتُطلق حملةً داخل الأمم المتحدة لتوسيع برامج الإغاثة بشكل كبير، وتحديد موعد جديد لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقررة في 2050. وستعلن الصين دعمها للاتحاد الأوروبي بسبب تأثرها الشديد من المجاعة، بينما تلحق بها ببطء دول مثل أمريكا وأستراليا بعد أن تحصل الأحزاب المهتمة بالبيئة على سلطة سياسية أكبر.

هذه المبادرة الأوروبية، بالتعاونِ مع الدول المُتقدمة التي ركزت على تحديات القرن العابرة للقوميات، ستُنشئ منظمةً عالمية جديدة تسمى مجلس الأمن الإنساني، تسمح بعضوية الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتتطلب عضويتها التزامًا أكيدًا بإجراءات تحسين الغذاء والصحة والأمن البيئي، حتى المُكلفة منها للدول والمجموعات الغنية. وسيُفصل أعضاء المنظمة غير الملتزمين، ليواجهوا حركات شعبية مناهضة ودعوات للمقاطعة تشبه تلك التي قامت ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وبحلول 2038، سيختلف السلوك العالمي تجاه البيئة والأمن البشري بعد الاعتراف المتزايد بفشل الإجراءات السابقة.

ولكن ستبقى بعض الدول معارضةً لهذه الإجراءات، مثل روسيا وبعض دول «أوبك»، التي ترى فيها تهديدًا لقيمها التقليدية، وستواجه الدول ذات المصالح القوية في قطاع الطاقة، مثل روسيا والسعودية وإيران ودول الخليج، حركاتٍ سياسية ضدَّ النظام، وتُهدد بنزاعات اجتماعية وسياسية عميقة.

3 – وجهات نظر مغايرة للطرح الإستخباري الأمريكي

بعد استعراض السيناريوهات الخمسة وفق تقرير الإستخبارات الأميركية يبدو ان هناك من يتساءل ويحذّر من تجربة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لا سيما سلوكه الذي شجع العرق الأبيض تحت ستار شعار “أميركا أولاً”. فقد تركت مقالة لروبرت كاغان في صحيفة الواشنطن بوست في 22/ 12/ 2021 بعنوان “أزمتنا الدستورية هنا بالفعل” انطباعًا مميزاً في المقياس التاريخي بما يخالف التقرير المذكور، قال كاغان: “تتجه الولايات المتحدة إلى أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية، ولديها فرصة معقولة على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة من حوادث العنف الجماعي، وانهيار السلطة الفيدرالية، وتقسيم البلاد إلى دول متحاربة. الجيوب الزرقاء. علامات التحذير قد تحجبها انحرافات السياسة والوباء والاقتصاد والأزمات العالمية والتمني والإنكار.

وكما كان الحال في كثير من الأحيان في البلدان الأخرى حيث ظهر قادة فاشيون، فإن خصومهم المحتملين مشلولون في الارتباك والذهول من هذا الاستبدادي الكاريزمي. لقد اتبعوا النموذج المعياري للاسترضاء، والذي يبدأ دائمًا بالاستخفاف. ننسى أن الرئيس الألماني بول فون هيندنبورغ اعتقد أنه سيكون قادرًا على السيطرة على أدولف هتلر بمجرد أن عينه مستشارًا في عام 1933. ننسى أنه لم يكن هناك “مسيرة إلى روما” لقمصان موسوليني السوداء في عام 1922: تجمع البلطجية خارج المدينة وكان من الممكن أن يوقفه الجيش. وصل الزعيم الفاشي إلى روما بالقطار ودعاه الملك فيكتور عمانويل الثالث لتشكيل حكومة. في وقت لاحق، تم إنشاء أسطورة مسيرة روما. إن قبول الديمقراطيات الليبرالية الغربية لإعادة تسليح ألمانيا معروف جدًا لدرجة أنه لا يحتاج إلى التكرار، وقد حول إلى الأبد كلمة مفيدة بخلاف ذلك، وهي الاسترضاء، إلى مفهوم ساخر وكريه.[15]

والملاحظ من التقرير الأمريكي أن البَون سيبقى شاسعاً بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة، وفي مقاربة مغايرة لنتائج هذا التقرير، يتساءل روجيه غارودي “أن العالم اليوم يعاني ثلاث مشكلات مستعصية على الحل: مشكلة الجوع ومشكلة البطالة ومشكلة الهجرة. وما دام ثلاثة مليارات كائن بشري من خمسة مليارات مفلسة فهل يجوز الكلام عن سوق عالمية؟ أو عن سوق بين الغربيين تناسب حاجاتهم وثقافتهم وتصدِّر الى العالم الثالث ما يفيض عنهم؟ هل يجب التسليم بفقدان التوازن هذا، والقبول بهذا الواقع الذي يولد صنوف الإستعباد والعنف والقوميات والأصوليات، من دون ان نضع أسس الفوضى الحالية موضع المساءلة؟”

ويضيف المفكر الفرنسي غارودي “…وتُطلق “العولمة” لا على الحركة التي تُفضي الى وحدة سمفونية للعالم بمشاركة جميع الثقافات، بل على العكس، تفضي الى انقسام متزايد بين الشمال والجنوب ناجم عن وحدة امبراطورية مسوية، مدمّرة لتنوّع الحضارات وإسهاماتها، وذلك لفرض ثقافة الطامعين في السيطرة على كوكب الأرض… وبدلاً من اعتبار المنطق الإقتصادي الحالي، منطق “ماستريخت” والنقد الموحد واقتصاد السوق، وكأنه القدر، يغدو المطلوب هو القطيعة مع هذا المنطق، أي الإنتقال من منطق المضاربة الى منطق الإنتاج والإبداع الإنسانيين على مستوى العالم الكلي، لا على مستوى أوروبا التي كانت استعمارية بالأمس فاصبحت اليوم تابعة، لكنها مرابية أبداً باستغلالها لديون عالم جعلته متخلفاً لمصلحة تطورها ذاته وهو تطور فقد انسانيته.[16]

4 – الفضاء حلبة الصراع المقبل بين أمريكا والصين

يرتبط سباق الفضاء في الأذهان بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؛ إذ لا تستثمر الدول المليارات عادةً في مثل هذه المساعي إلا بهدف فرض السيطرة وتوسعة النفوذ، ومع تقدم الصين في ذلك المسعى بخطوات ثابتة بإطلاقها أول محطة فضاء دائمة منتصف العام 2021، وبرنامجها الطموح لإرسال مركبات فضاء إلى الكواكب المجاورة، بالإضافة إلى برنامجها لاستكشاف القمر، كل ذلك علاوة على التوتر السياسي الحادث بينها وبين الولايات المتحدة مع إعلان الأولى رغبتها في «استرجاع» تايوان، يصبح الأمر معقدًا للغاية بين القوتين العظميين في الفضاء كما هو على الأرض، ويجعلنا نتساءل: هل يقود ذلك سباق الفضاء هذا إلى خيرٍ للبشرية في النهاية؟[17]

حسب الفيزيائي الأمريكي الكبير ميتشيو كاكو في مناظرةٍ له تحت عنوان: «سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والصين خير للبشرية»، فإن الإجابة هي «لا» قطعية؛ إذ يرى أن الفيزياء وعلوم الفضاء كما يمكن استخدامها في الخير، فإنه من الممكن أيضًا استخدامها في الحروب المدمرة بين القوى العظمى، وأن سباق الفضاء يمكنه أن يتحول بسرعة مذهلة، ودون أن ينتبه أحد، إلى سباق تسلح.

ويجادل د.كاكو بأن سباق فضاء بين الولايات المتحدة والصين مثل الذي كان بين الأولى والاتحاد السوفيتي أواخر القرن الماضي لا مفر من أن يتحول إلى سباق تسلح، ما سيقود في النهاية إلى مواجهة نووية، ويكمل د.كاكو حديثه خلال المناظرة، بأن الولايات المتحدة والصين وروسيا يعملون على تطوير نظام جديد من الصواريخ تفوق سرعته سرعة الصوت بعشرين مرة، وذلك تحت مظلة استكشاف الفضاء الخارجي ودفع الحضارة إلى مستويات غير مسبوقة.

لكن هذه الصواريخ أيضًا يمكنها أن تحمل رؤوسًا نووية قادرة على تدمير العالم في دقائق، وهذه مخاطرة لا يستطيع العالم خوضها دون إقرار معاهدات ملزمة تحد من أي تهور يمكنه أن يقود إلى ما لا تحمد عقباه، وفي ظل التوترات السياسية بين القوى العظمى الرئيسة، تصبح الحاجة إلى تلك المعاهدات ملحة أكثر من أي وقتٍ مضى. فهل يدخل الفضاء كحلبة صراع في تكوين النظام العالمي الجديد؟

في الخلاصة

وكما أشاد سعد محيو بكتاب توفيق البعيني ونيقولا فور، الذي حمل عنوان “شركات متعددة الجنسيات أم منظمات مافيا – عالم الموز”، بالقول: ببساطة أنه جاء في مرحلة هي العالم تحت السلطة المطلقة لمملكة “الرأسمالة النقية”، المتمثلة بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات، والتي باتت تسيطر على كل مناحي الحياة البشرية: من الإقتصاد الى السياسة، ومن ااجامعات الى مراكز البحوث (وبالتالي من الفكر الى الثقافة) ومن الإعلام الى وسائط التواصل الإجماعي، والأهم من تقنيلت الثورة التكنولوجية الثالثة الى الثورة التكنولوجية الرابعة التي يتربع على عرشها الذكاء الإصطناعي. هي سلطة مطلقة تعج بجيوش جرارة من كل الأصناف، لم يشهد لها التاريخ بشطريه القديم والحديث مثيلاً.

ويضيف محيو “لا يصل الكاتبان الى درجة الدعوة الى احلال عولمة انسانية أو عولمة بديلة عن العولمة التكنورأسمالية، كما يطرح يساريو فرنسا والعالم، لكنهما يقتربان من ذلك حين يعلنان بكلمات مجلجلة: ما لم تدخل تغييرات عميقة على الأوضاع الراهنة، ستفرض على الإنسان لوحة مرعبة للعالم، عالم حيث الحياة كما نعرفها ستكون قصراً على حفنة قليلة تختارها الشركات متعددة الجنسيات، ويكون في تصرفها خدم بلا أمل ولا ذاكرة[18]

….ولكن

1- إن ما جعل الولايات المتحدة قطباً عالمياً ليس السلاح الأمريكي ولا وول ستريت فحسب، بل منتجات أخرى تعولمت مثل هوليوود، ومنابر الإعلام والفن، واللغة الإنجليزية، والانفتاح الأمريكي على المهاجرين من أصحاب الكفاءات العلمية، ومنحهم الجنسية الأمريكية، والجامعات العريقة ذات الإمكانات الهائلة، بالإضافة إلى الديمقراطية والحرية الإعلامية، كلها عوامل لا تزال الصين مفتقرة لها.

2 – هل ثمة بعد، في عصر التكنولوجية الرابعة والعولمة التكنورأسملية، مجال لنهوض الإمبراطوريات الجيوسياسية المتلبسة الرداء الروحي- الحضاري؟ صحيح أن النزاعات الجيوسياسية لا تزال تجري على قدم وساق في العالم، من أوكرانيا الى الشرق الأوسط مروراً بمناطق آسيا/ الباسيفيك، لكن يبدو على نحو متزايد ان هذه الصراعات أشبه بحالة النزاع الأخير التي انتابت على مدار التاريخ البشري كل النظم العالمية السابقة. أجل، قد تكون أوكرانيا مهمة للغاية، تايوان مهمة للغاية، شرق المتوسط بغازه ونفطه وإرثه الحضاري مهم للغاية، لكن ما سيحسم طبيعة النظام العالمي الجديد، خاصة بين الصين وأميركا ليس كل هذه “العجقة” الجيوسياسية العارمة (والتقليدية) بل السباق على الذكاء العام الإصطناعي (GAI) والكومبيوتر الكمي، وآلات التعلم الذاتي، والبيولوجيا التركيبية، وباقي تركيبات الثورة الرابعة الإثني عشر.

3 – العالم الجديد الذي يتشكل الآن لا تحركه لا الجيوسياسة وليس الآيديولوجيات والفلسفات، ولا حتى الإقتصاد، بل التكنولوجيا وبشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ. درة تاج هذه التكنولوجيا سيكون الذكاء الإصطناعي الذي سيغير كل مناحي الحياة البشرية والتاريخ البشري والهوية البشرية برمتها. لا بل قد يحيل الى رفوف التقاعد والنسيان كل الفلسفات التي صنعها عقل الإنسان من 7 آلاف سنة، ويطرح مكانها رؤية جديدة للحقيقة والواقع، كان كانط قد حسم امرها حين قرر أن العقل الشري غير قادر على الإمساك بكنهها ولا بمعرفة “الشيء في ذاته”. الذكاء الإصطناعي، ولأنه يمتلك منطقاً مغايراً للمنطق البشري، سيكون على الأرجح قادراً على ذلك.

يجب أن لا ننسى، أخيراً، أن هناك الآن بالفعل امبراطورية عالمية هي التي تحكم سعيداً كل العالم سواء مباشرة أو يشكل غير مباشر، بما في ذلك أميركا وكل الغرب ومعه الصين واليابان والهند: انها امبراطورية العولمة التي أبدع تيغري ووهارت في تحديد طبيعتها وتركيبتها قائلًا “من أراد تحدي هذه السلطة العارمة، التي تحوم كالشبح فوق العالم المادي وكالأخطبوط فوق العالم الإفتراضي الناشئ، سيجد نفسه أشبه بفارس وحيد يحاصر قلعة محصنة، وبالطبع يجب عليه أن يدفع الثمن باهظاً تهميشاً واقصاءاً وربما ما هو اكثر من ذلك.

* باحث أمني واستراتيجي وعضو الهيئة العلمية لمجلة الدراسات الأمنية

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

Follow: Lebanon Debate News

الـــمــــزيــــــــــد

الـــمــــزيــــــــــد